Womit zeichnen? Heute haben wir fürs künstlerische Hobby eine Auswahl an Zeichenwerkzeugen, von denen die Künstler früherer Zeiten nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Vielleicht aber hätten sie mit modernen Stiften gar nicht so viel anzufangen gewusst. Denn alleiniger König der Kunst war jahrhundertelang der Pinsel. Zeichenkohle, Bleigriffel und Federkiel leisteten bescheidene Hilfsdienste. Wozu auch Zeichenstifte erfinden oder verbessern, wenn man sie gar nicht brauchte?

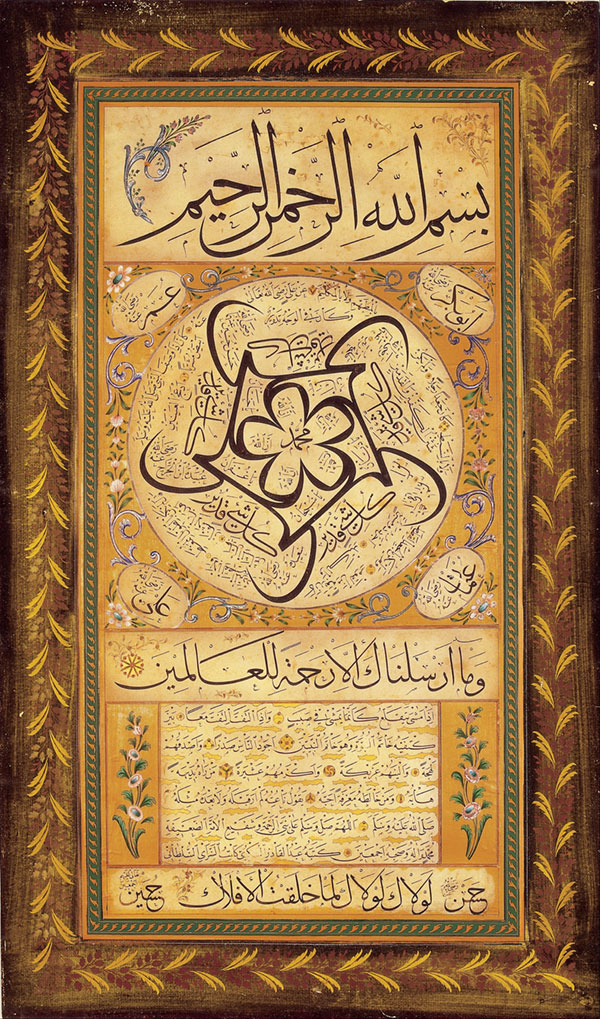

Es erstaunt also nur auf den ersten Blick, dass die fernöstliche Kunst nicht einmal die Zeichenfeder kannte. Hier hatte man seit jeher Tusche und Pinsel zur Hand, und zwar zum Schreiben wie zum Malen. Beides war eng miteinander verbunden. Denn die chinesische, später auch die japanische und koranische Schrift beruht ursprünglich auf gepinselten Bildzeichen nach Art von Piktogrammen, nicht auf den gezeichneten Buchstaben unserer Schriften.

So setzten sich in der Tuschemalerei die Routinen und Traditionen der meisterhaften Pinselstriche fort. Nur so glaubte man, das äußere Erscheinungsbild von Mensch und Natur und zugleich ihr inneres Wesen in idealer Weise abbilden zu können. In dieser fernöstlichen Philosophie und Spiritualität war der Pinsel mehr als ein bloßes Werkzeug, nämlich auch ein Symbol der kulturellen Identität. Und darin hatten Stifte (oder der für den Westen fundamentale Federkiel) nichts zu suchen.

Erst im vorigen Jahrhundert fanden Stift und Pinsel zu neuartigen Werkzeugen zusammen: zu Filzstift, Marker und Brushpen mit Mal- und Schreibspitze. Übrigens wurden diese sehr viel praktischeren Pinselstifte, nicht ganz zufällig, in Japan entwickelt.

Und noch etwas hatte das antike China den westlichen Kulturen voraus: Papier. Im Reich der Mitte wurde das Geheimnis der Papierproduktion ein halbes Jahrtausend lang eifersüchtig gehütet. Dann aber lernten die muslimischen Araber diese Technik im 8. Jahrhundert auf ihren Eroberungszügen ins ferne Asien kennen und brachten sie nach Hause.

Der Krieg ist, wie die alten Griechen sagten, der Vater aller Dinge, mitunter auch von Künsten und Religionen. Denn ohne massenhaft Papier – haltbarer als Papyrus, billiger als Pergament – hätte sich der millionenfach kopierte Koran und damit die Lehren Mohammeds kaum so schnell verbreiten können.

Geschrieben wurde, wie zu Zeiten des alten Roms und Ägyptens, mit dem kunstfertig adaptieren Schilfrohr und Tusche. Allerdings war es den Künstlern verboten, damit auch figurativ zu zeichnen. Denn es galt als Sakrileg, die von Allah geschaffene Welt zu imitieren und sozusagen ein zweites Mal zu erschaffen, wenngleich auch nur im Bild.

Der künstlerische und kreative Ausweg bestand darin, die Schönheit der Welt sozusagen schriftlich abzubilden; so entwickelte die arabische Kalligrafie aus Schriftzeichen und Wörtern eine einzigartig ornamentale Kunstform.

Dem mittelalterlichen Abendland lagen solche Vorstellungen fern. Ganz im Gegenteil: Hier sollten gerade Bilder anschaulich machen und ausschmücken, was die Heilige Schrift erzählt und lehrt. Denn lesen und schreiben konnte hierzulande nur eine Elite.

Lange Zeit war es die Aufgabe von Mönchen, die Heilige Schrift in den klösterlichen Ateliers immer wieder auf kostbarem Pergament zu kopieren. Diese Handschriften wurden mit farbigen Illustrationen ausgestaltet: Federkiel und Tusche für Schrift und Konturen, Wasserfarben und Pinsel zum Kolorieren. Zeichenwerkzeug wie Kohle und Bleigriffel – damals wirklich aus Blei – waren Hilfsmittel und gut genug nur zum Vorzeichnen.

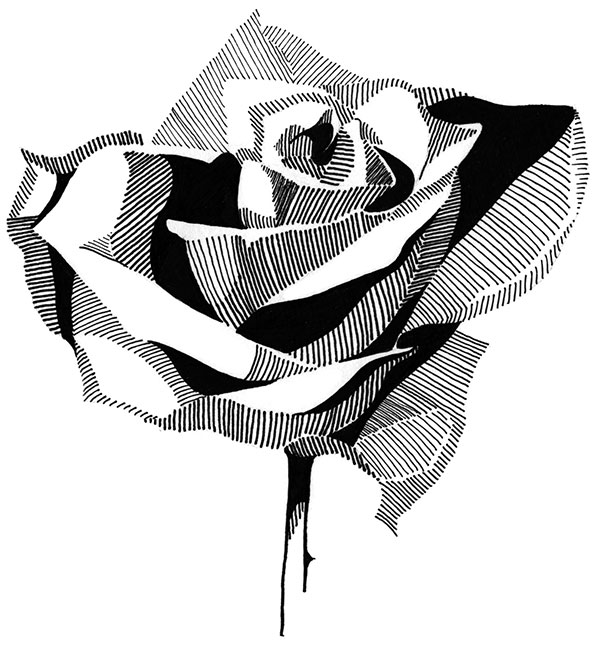

Die mittelalterliche Bilderwelt war farbig. Reine Zeichnungen aus bloßen, sozusagen trostlosen schwarzen Linien galten als künstlerisch wertlos und jedenfalls untauglich, um die Heilsgeschichte oder andere bedeutsame Szenen zu illustrieren. Abgesehen davon hätte es damals an brauchbaren Zeichenstiften gefehlt.

Erst gegen Ende des Mittelalters fand zusammen, was zum Zeichnen gehört: Stift, Papier – und das Motiv. Das Pergament wurde von Papier abgelöst, auf dem sich mit verfeinerten Werkzeugen gut zeichnen ließ. Zugleich erwachte in der Renaissance das wissenschaftliche und künstlerische Interesse an der realen Welt. Kurzum: Die Zeichenkunst blühte auf.

Zwar hatten sich auch die Europäer schon länger bemüht, brauchbares Papier nach arabischem Vorbild herzustellen. Nun aber hinterließen die aus Spanien vertriebenen Mauren zusammen mit ihren Papiermühlen auch ausgereifte Techniken. Papier konnte massenweise produziert werden, wenngleich das Glätten und Präparieren der rauen Oberfläche immer noch eine aufwendige Prozedur war.

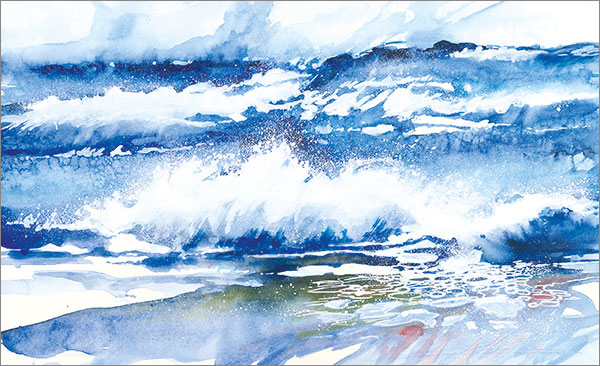

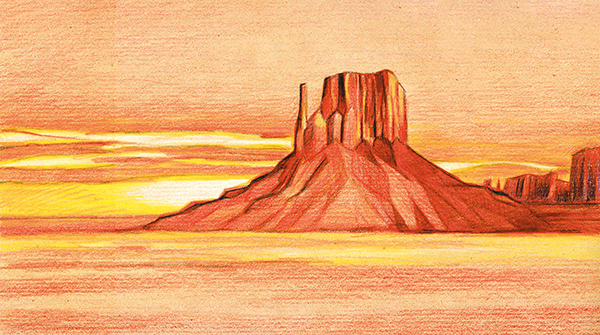

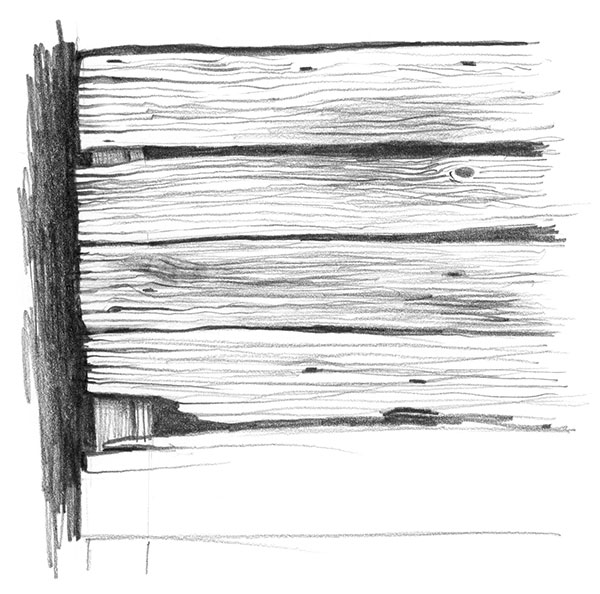

Dann aber lief auch die Zeichenfeder – lange Zeit noch als Federkiel – so glatt über das Papier wie zuvor auf Pergament. Mit verdünnter Tusche auf dem Pinsel konnte man die Strichzeichnung auch lavieren, also malerisch tönen und schattieren. Kohle und Rötel ließen plastische, wenngleich monochrome Zeichnungen zu. Und für allerfeinste Linien und Schraffuren auf gefärbtem Papier (auch dies eine bedeutende Innovation) wurde der Silberstift zuständig.

Damit eröffneten sich den Malern, nun auch Zeichnern, ganz neue Möglichkeiten. Sie konnten unterwegs flinke Skizzen zu erstellen, Natur- und Charakterstudien anfertigen oder die menschliche Anatomie präzise darstellen. All dies mit wenig Aufwand und ohne das ganze malerische Instrumentarium.

Nebenbei demonstrierten Künstler wie Leonardo oder Dürer, was sich auch ohne Pinsel alles machen ließ. Das Zeichnen etablierte sich als eigenständige Kunstform auch in den Akademien: Wer malen wollte, musste zeichnen lernen.

Was allerdings immer noch fehlte, war erstens der Bleistift: nicht jener Griffel aus Blei, den schon die alten Römer nutzten und der für feine Arbeiten kaum brauchbar war, sondern der Grafitstift. Und zweitens das Material, um mit einer größeren Palette von Farben zu zeichnen. Bis zu unseren modernen Zeichenstiften war es noch ein weiter und spannender Weg; mehr dazu in der nächsten Folge.

Info: Beim Kauf des Premium-Abos wurden Ihnen die Zugangsdaten in Form

eines Links zur Anmeldung an die von Ihnen beim Kauf angegebenen E-Mail-Adresse zugesandt.

Und hätten Sie gerne kostenfreien Zugang zu unseren Online-Angeboten? Dann füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir informieren Sie per E-Mail, sobald Ihr Zugang freigeschaltet ist. Das kann bei hoher Nachfrage ein paar Tage dauern, wofür wir um Verständnis bitten.